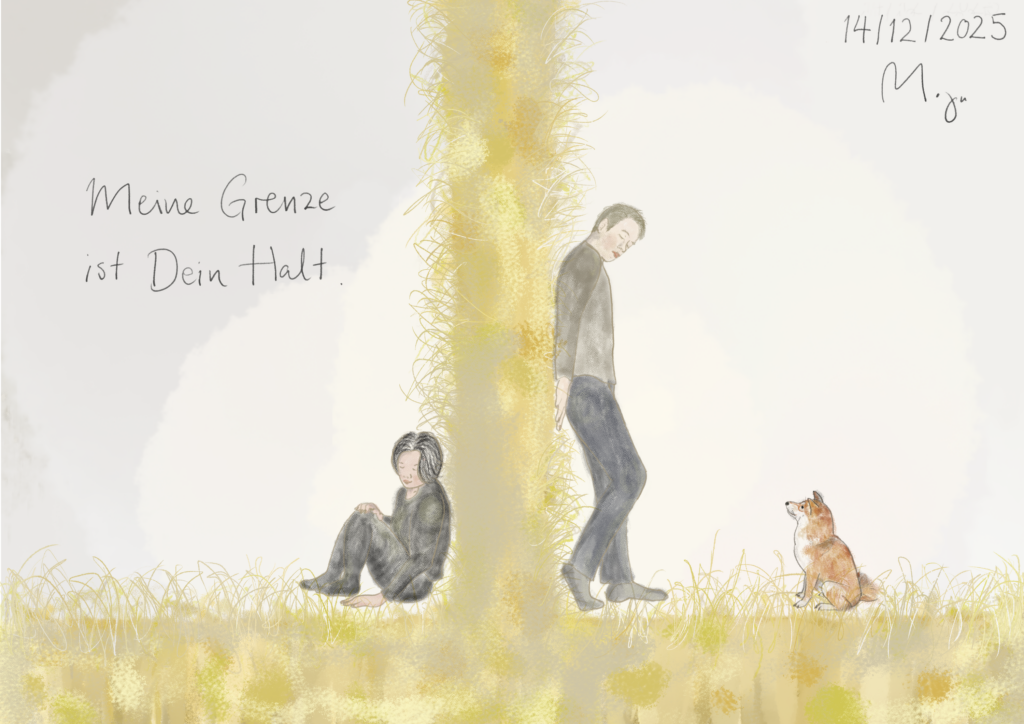

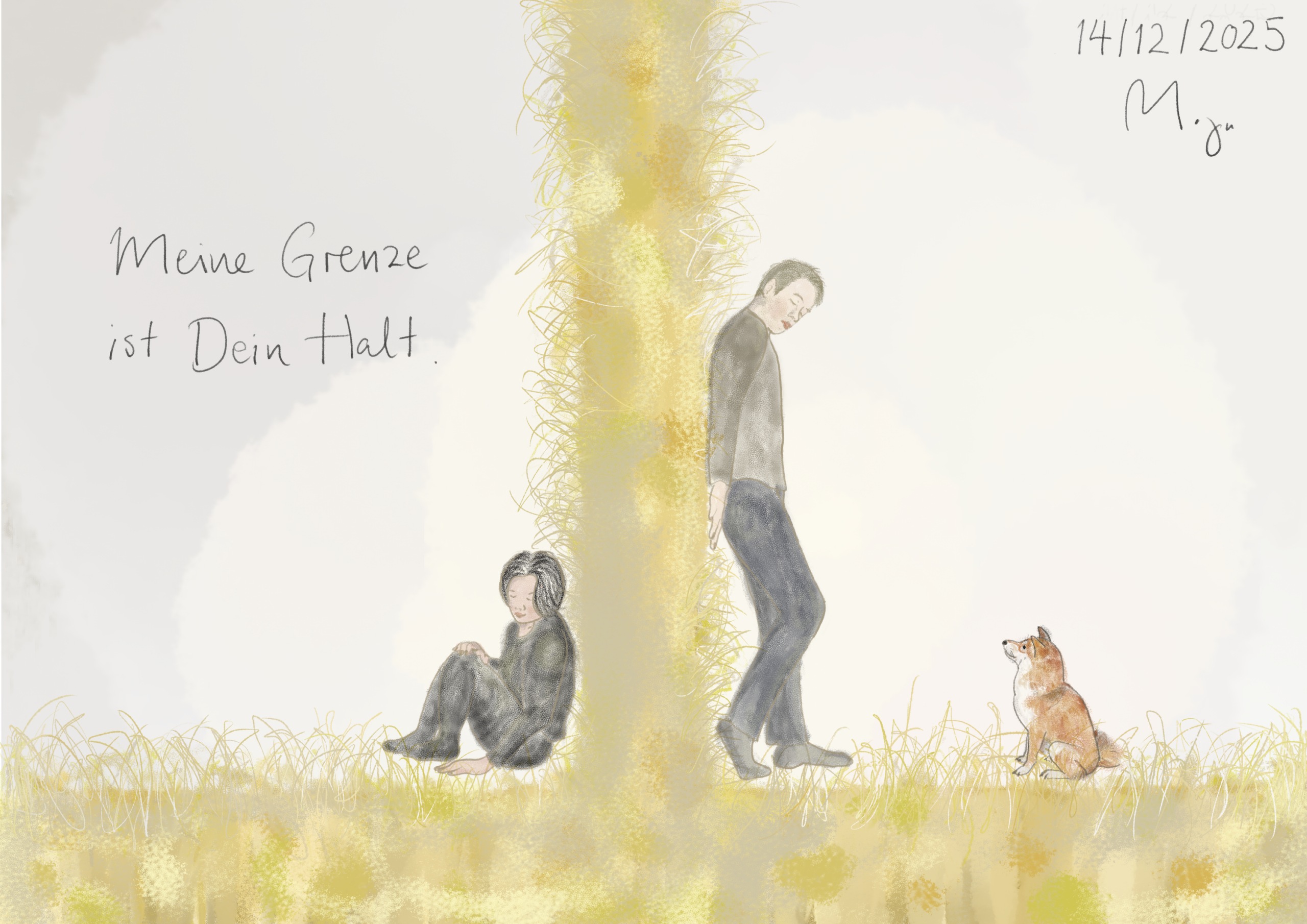

In einem Gespräch erwähnte Frau F. den Buchtitel „Meine Grenze ist dein Halt“ von Nora Imlau, der mich zu dieser Zeichnung inspirierte.

In einem Gespräch erwähnte Frau F. den Buchtitel „Meine Grenze ist dein Halt“ von Nora Imlau, der mich zu dieser Zeichnung inspirierte.

Anlässlich eines Besuchs haben mein Mann und ich am heutigen Sonntag unsere Wohnung aufgeräumt. Dabei konnte ich mich endlich nach Monaten dazu aufraffen, die schmutzigen Sportschuhe und meine Gummistiefel auf dem Balkon von Hand zu waschen. Dafür nahm ich einen Eimer, eine Handbürste, etwas Waschmittelpulver – und das angenehm warme Wasser aus dem Balkonschlauch.

Es ist fast 40 Jahre her, dass ich Schuhe auf diese Weise gewaschen habe. In Japan, als ich noch zur Grundschule ging, war es eine Art Hausregel, dass wir drei Kinder unsere schmutzigen Schuhe am Wochenende draußen säuberten. Diese Regel verschwand plötzlich, als ich im Alter von zehn Jahren mit meiner Familie nach London zog. Auch später in Deutschland war das kein Thema mehr. Ich habe hier nie beobachtet, dass Menschen ihre Schuhe mit einer Bürste von Hand waschen – geschweige denn Kinder.

Umso überraschender war das gute Gefühl, das mich heute beim Reinigen überkam. Meine Hände fanden die alten Bewegungen ganz selbstverständlich wieder. Gleichzeitig tauchte ich gedanklich tief in meine Kindheit ein: wie sehr ich mich damals vor dieser Aufgabe gedrückt hatte, wie eisig das Wasser im Winter war und wie unangenehm es mir war, dabei von vorbeigehenden Menschen gesehen zu werden. Besonders lebhaft erinnere ich mich an die sauberen, noch nassen Schuhe, die ich zum Trocknen auslegte, und an das sonnige Wetter, das mich dabei begleitete. Immer dann spürte ich diese besondere Genugtuung – damals wie heute.

Es war ein seltener, versöhnender Moment mit meiner Kindheit.

Gestern war ich bei meinem Psychiater Dr. H. Normalerweise sehe ich ihn alle zwei bis drei Monate, in akuten Krisen auch sofort.

Zum ersten Mal traf ich ihn im September 2017, kurz nachdem mein Mann und ich nach Heidelberg gezogen waren. Meine damalige Psychiaterin in Stuttgart hatte ihn mir empfohlen. Sie stand der Reduktion meiner Aripiprazoltagesdosis von 15 auf 10 mg kritisch gegenüber und lehnte jede weitere Reduktion ab. Deshalb beendete ich im Juli 2016 die Behandlung bei ihr und setzte das Aripiprazol schließlich auf eigene Faust ab.

Als ich Dr. H. zum ersten Mal begegnete, steckte ich mitten in meinem ersten Absetzversuch. Von Anfang an hörte er mir aufmerksam zu, nahm sich Zeit und erklärte sich bereit, mich dabei zu begleiten.

Monate später erlitt ich meinen ersten wahnhaft-psychotischen Rückfall. In der Klinik bekam ich erneut viele Neuroleptika, die ich nach der Entlassung bald wieder absetzte. Innerhalb des folgenden Jahres kam es zu einem weiteren Rückfall und erneut zu einer Behandlung mit zu vielen Neuroleptika. Nach dem dritten Absetzen begann ich schließlich mit einer Minimaldosis von einem Milligramm Aripiprazol pro Tag. Durch all diese Phasen begleitete mich Dr. H. als mein behandelnder Psychiater.

Kaum eine Sitzung verging ohne ein echtes Gespräch. Er ließ mir die Zeit, die ich brauchte, um das Wichtige auszusprechen und seine Einschätzung zu hören. So ist mir bis dahin noch kein Psychiater begegnet. Früher wurde ich meist nur gefragt, ob ich ein neues Rezept brauche. Mehrfach sagten sie mir auch, dass ich eine gute Patientin sei, weil ich die Neuroleptika nehme.

Sprechende Medizin ist heilende Medizin. Beim gestrigen Termin sagte mir Dr. H., dass sprechende Medizin immer weiter zurückgeht und sich rein psychiatrisch geführte und gesprächsorientierte Praxen wirtschaftlich kaum noch halten können. Ein Skandal. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie zentral seine Begleitung für meine Stabilisierung und Genesung war.

Wir brauchen mehr Gespräche und weniger Medikamente. Das muss ich klar so sagen. Ich glaube, dass viele psychiatrische Erkrankungen vorgebeugt und besser behandelt werden können, wenn Menschen mehr und besser miteinander sprechen und einander zuhören. Ich wünsche mir, dass wir, auch in der psychiatrischen Versorgung, mehr Raum und Zeit schaffen für echte Begegnungen. Wir wollen nicht nur gemanaget werden, sondern in unserem Heilungsprozess wirklich unterstützt werden.

Anmerkung der Autorin: Dieser Titel ist bewusst provokant. Wenn er Empörung auslöst, während zu wenig Empörung über Kriege und das unermessliche Leid dieser Welt herrscht – wie den von der UN festgestellten Genozid in Gaza durch die israelische Armee und Regierung – dann erfüllt er seinen Zweck.

Hass und Gewalt können in schwierigen Lebenssituationen verständliche, wenn auch unerwünschte Reaktionen sein. Es ist nicht möglich, Gedanken und Gefühle zu verbieten – sie brauchen Raum, um erkannt und verstanden zu werden.

Entscheidend ist, dass ein vernünftiger Mensch zwischen innerem Erleben und äußerem Handeln unterscheiden kann. Gedanken sind nicht gleich Taten. Verhalten lässt sich steuern, anpassen und sozialverträglich gestalten.

Die Gefährlichkeit psychotischer Störungen liegt darin, dass Betroffene im Wahn den Realitätsbezug und damit die Urteilskraft verlieren können. Maßnahmen wie der pauschale Einsatz von Psychopharmaka können jedoch keine alleinige Lösung sein, da das individuelle Risiko nicht vorhersehbar ist. Unterdrückung schafft keine Sicherheit.

In mir selbst erkenne ich Extreme nebeneinander: In meinen Gedanken könnte ich Hitler oder Hirohito sein und ebenso Jesus, und meistens irgendetwas dazwischen. Diese Einsicht zwingt mich, mich selbst zu beobachten und bewusst zu entscheiden, was ich für richtig halte.

Meine Erfahrungen und Beobachtungen zeigen, dass es Wege aus Hass und Gewalt gibt, die nicht auf eskalierender Gegengewalt basieren. Seelische Wunden können heilen, oft besser als gedacht. Diese Wege bestehen in der Bereitschaft jedes Menschen, den anderen wahrzunehmen, ihm zuzuhören, ihn zu verstehen und anzuerkennen. Der andere ist wie ich ein Mensch, der Freiheit und Frieden sucht und leben will.

Heute wurde mir einmal mehr bewusst, wie gut ich selbst für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden sorgen kann. Mir geht es gut!

Es ist ein wohliges, sättigendes und nach vorne gerichtetes Gefühl, mich in bewegtem Gleichgewicht mit meinem Umfeld zu befinden. Ich kann das Glück sehen und es genießen. Daran festhalten und dafür dankbar sein. Mit Fassung die Zukunft erwarten.

In Zeiten, in denen ich krank bin, höre ich auf andere, die sagen, dass es mir bald wieder besser gehen wird. In einem gesunden, unterstützenden und inklusiven Umfeld zu leben, macht mich gesünder und resilienter.

Gesundheitssymptome zeigen sich nicht einfach so. Ich entscheide mich bewusst dafür und bitte mein Umfeld um Unterstützung. Es dauert. Doch alles zählt, und nie ist es zu spät, Gesundheitssymptome zu kultivieren.

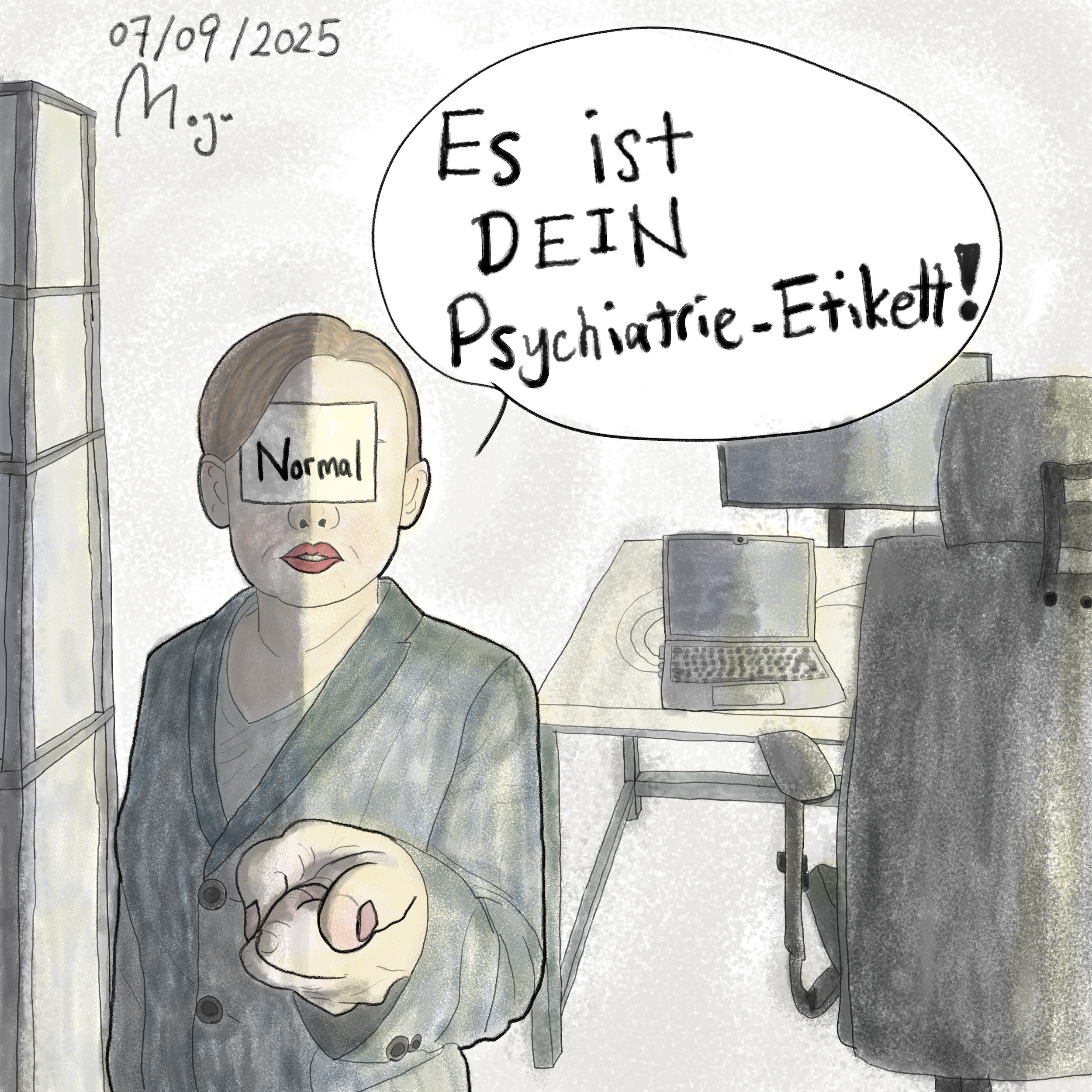

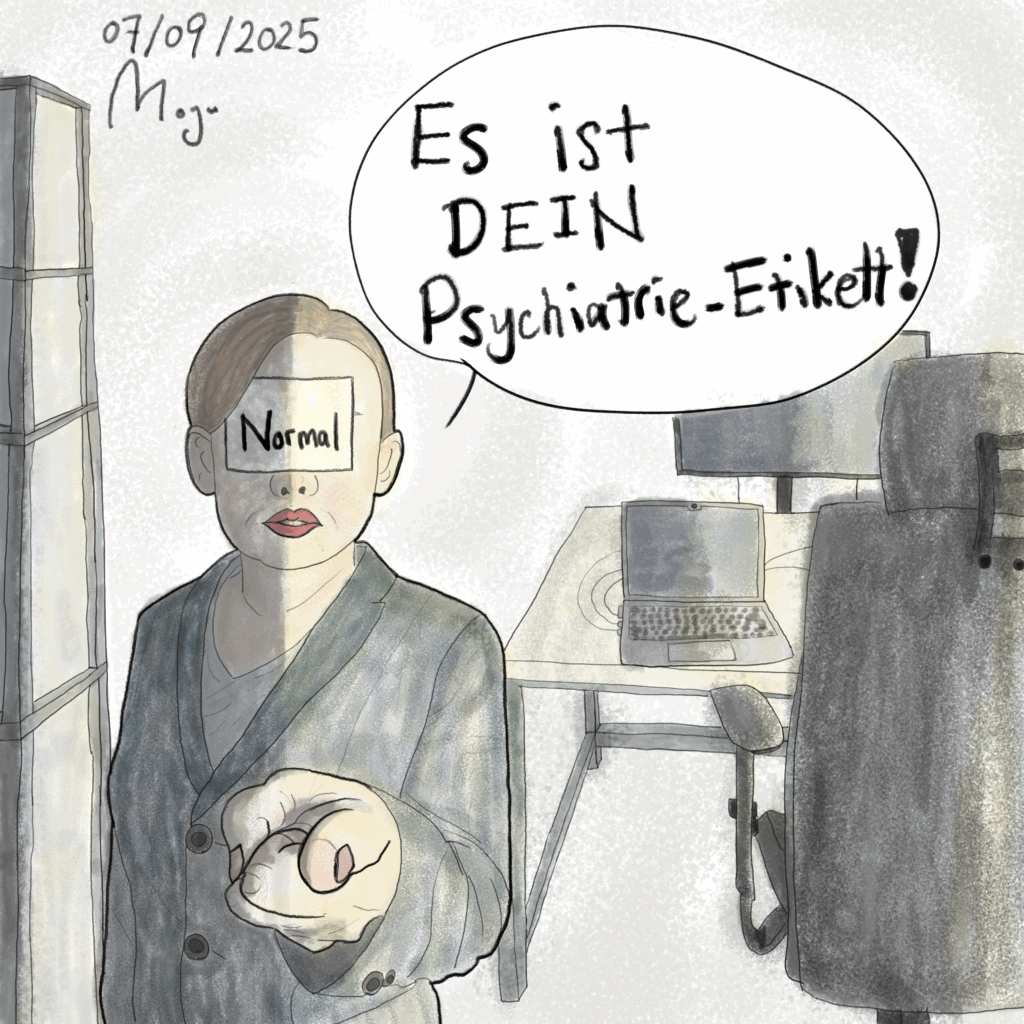

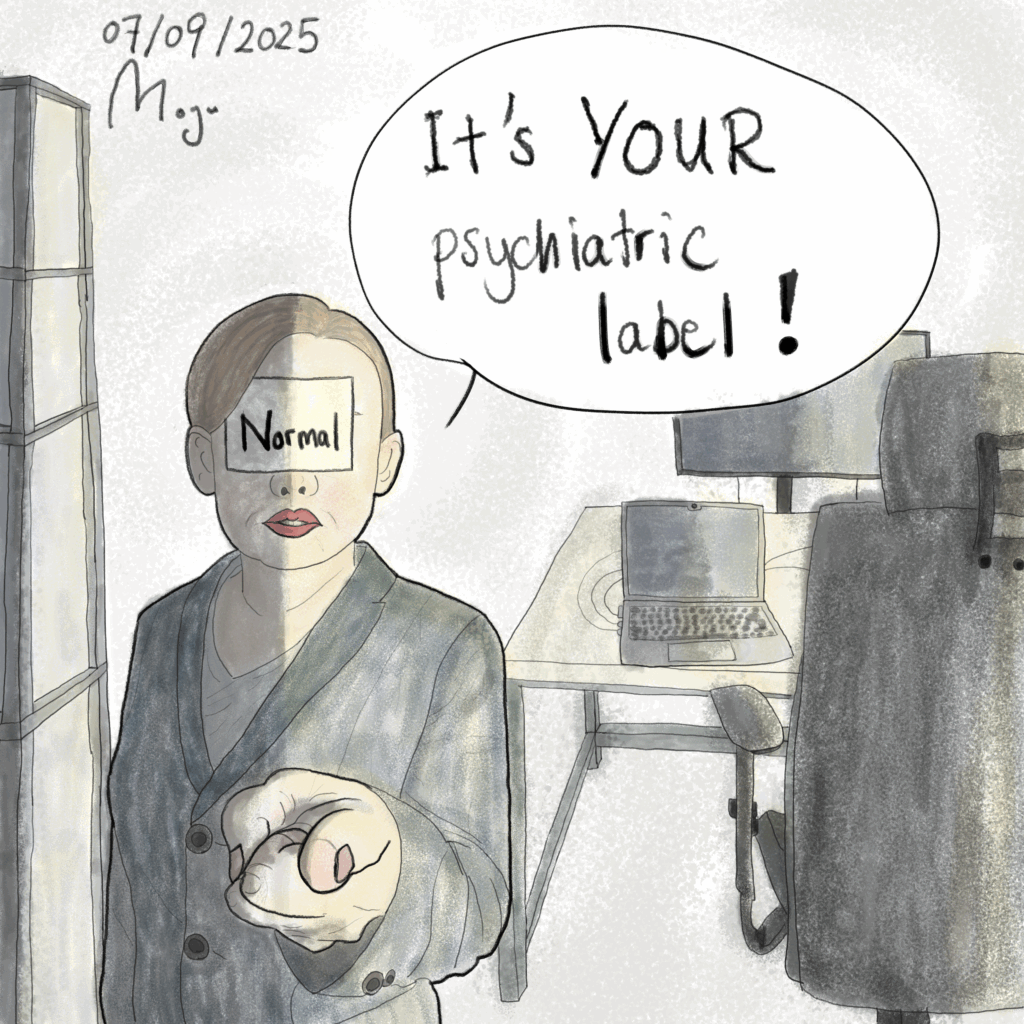

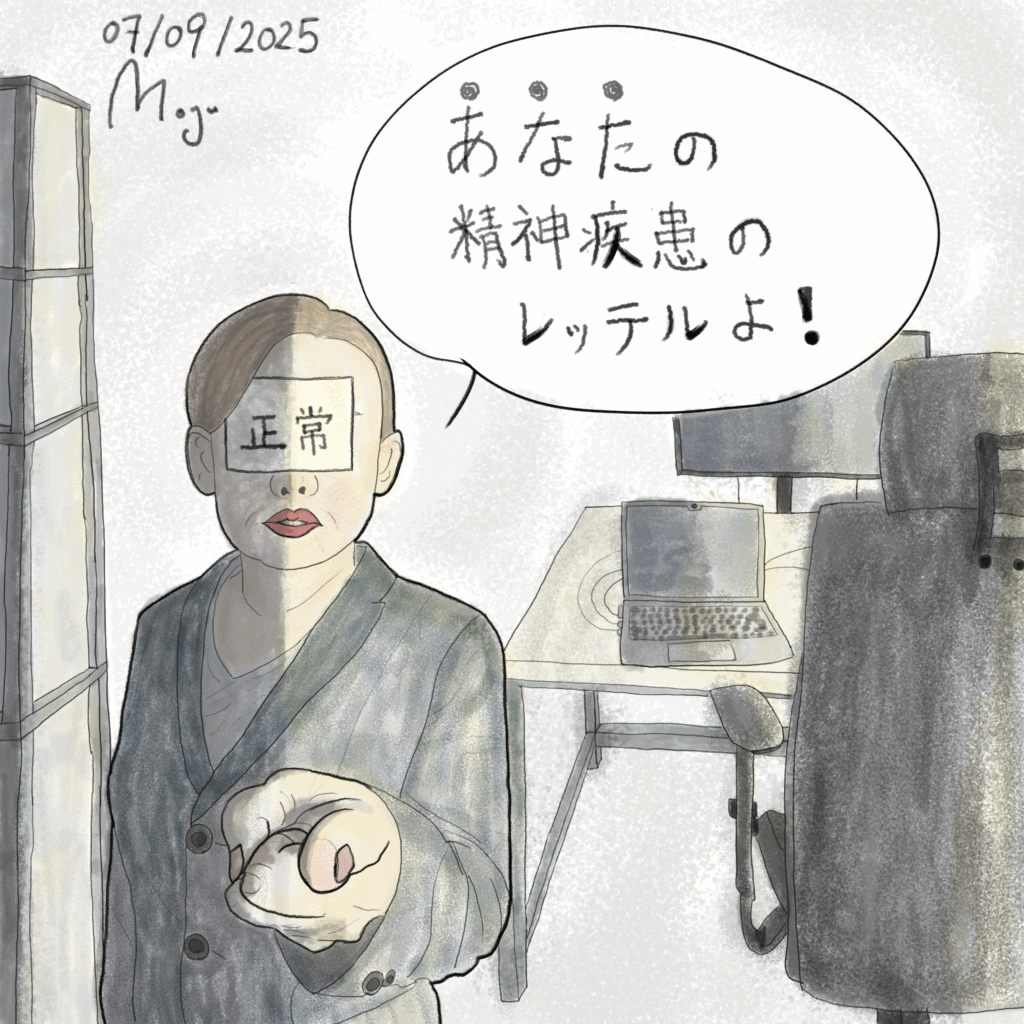

„Dein Etikett“ fragt: Wer trägt hier welches Etikett – Du? Ich? Wir beide?

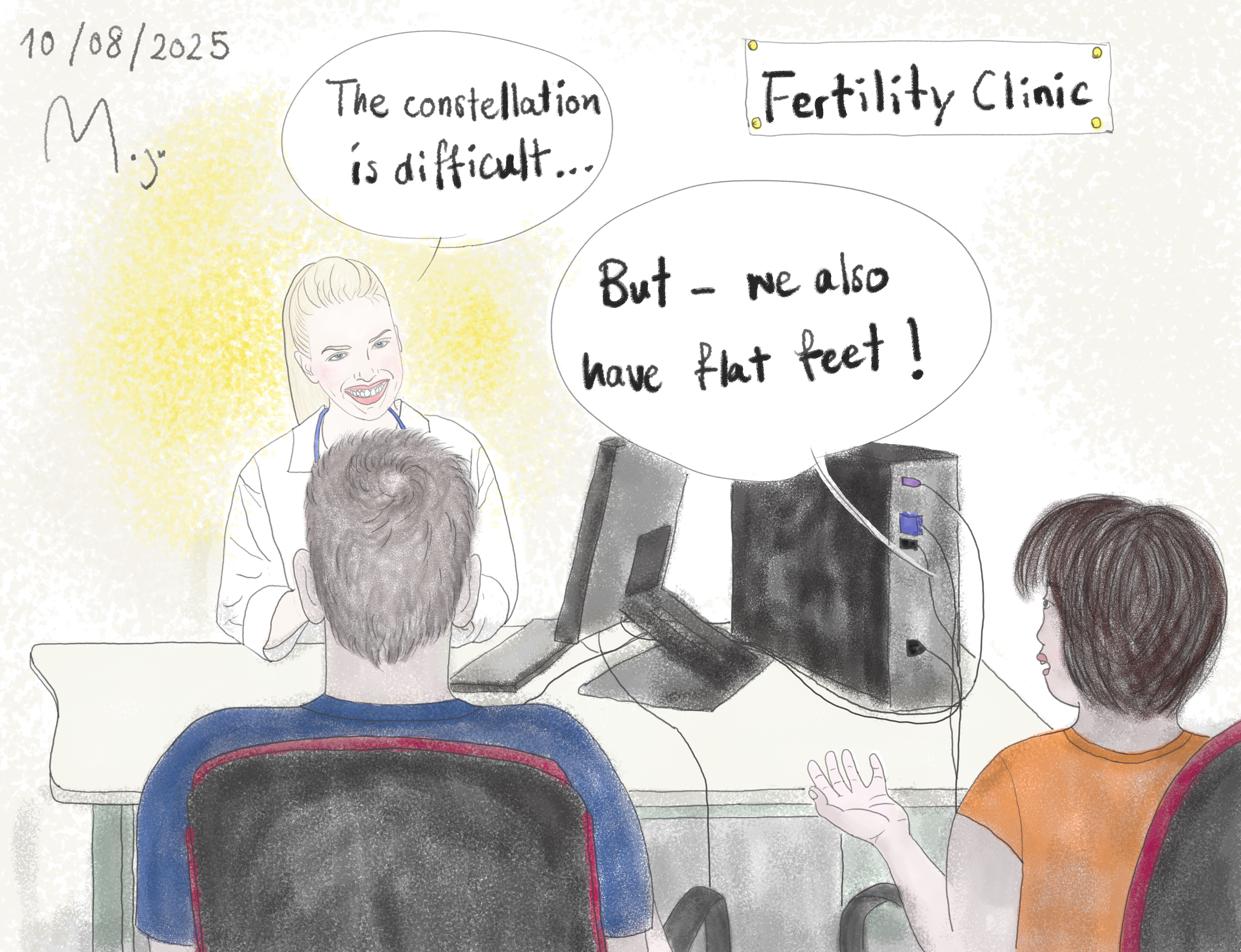

Diese Illustration basiert auf dem ersten Besuch, den mein Mann und ich 2021 in einer Kinderwunschklinik machten.

Nach Jahren sorgfältiger Abwägung der Vor- und Nachteile einer Behandlung kamen wir zum Beratungsgespräch. Gleich zu Beginn entschied die junge Ärztin, nachdem sie unsere Diagnosen gehört hatte, dass eine Behandlung nicht möglich sei. Sie schloss mit den Worten: „Die Konstellation ist sehr schwierig.“ Auf dem Heimweg sagte mein Mann: „Wir hätten ihr sagen sollen, dass wir auch Plattfüße haben!“

Mit Humor bringt die Illustration die Bitterkeit darüber zum Ausdruck, dass eine zutiefst persönliche und wohlüberlegte Entscheidung innerhalb weniger Minuten von Fremden abgetan wird. Sie wirft außerdem die Frage auf: Welches Leben gilt als lebenswert? Wer trifft diese Entscheidung? Und nach welchen Kriterien?

1987, als ich zehn Jahre alt war, zog meine Familie nach London, da mein Vater dort als Auslandskorrespondent arbeiten sollte. Zum ersten Mal verließ ich Japan und kam in die 6. Klasse der Martin Junior School. Ich erinnere mich noch daran, dass ich einen kurzen blauen Jeansrock und ein rotes Sweatshirt trug – die anderen Kinder kamen in Schuluniformen, was mir ungewohnt war. Meine Mutter verabschiedete sich im Innenhof der Schule von mir, und ich schloss mich den anderen Kindern an. Ich sprach kein Englisch, war sehr aufgeregt und fühlte mich unsicher.

Mit der Zeit lernte ich viele Kinder kennen und wurde eine beliebte Schülerin. Da ich in Japan bereits Basketball gespielt hatte, spielte ich mit Begeisterung Netball und wurde bald Torhüterin der Fußballmannschaft. Im nächsten Frühjahr bastelten wir anlässlich der traditionellen Maifeier Kronen aus buntem Papier. Meine war rot und mit Blumen aus hellen Papiertüchern verziert. Sie wurde zur schönsten gekürt und ich zur Maikönigin gewählt. Die Kinder tanzten dann um mich und die hohe Stange herum, weiße Bänder in der Hand, die oben befestigt waren.

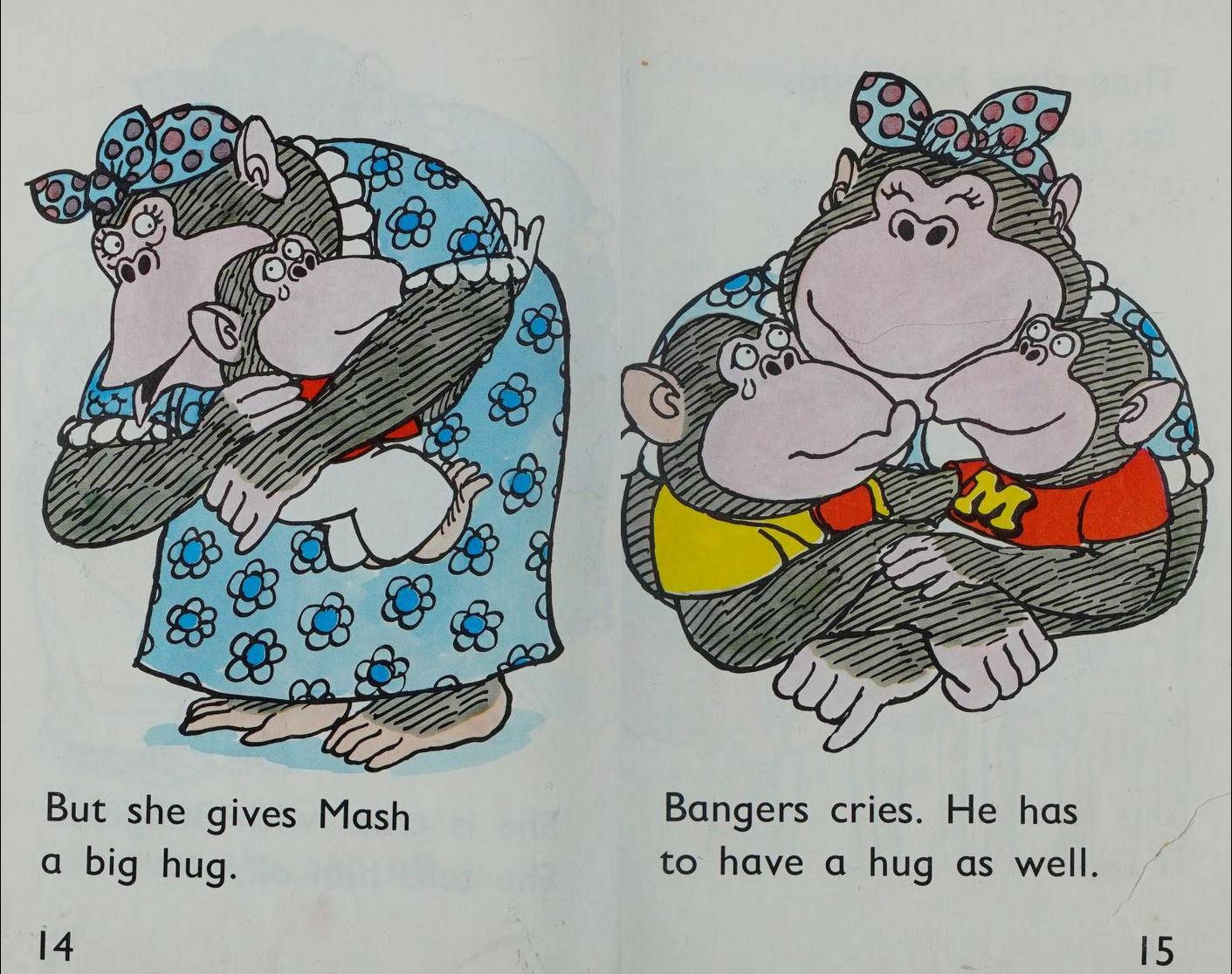

Schwierig war für mich, das lateinische Alphabet sowie das Lesen und Schreiben neu zu erlernen. In Erinnerung geblieben ist mir die Kinderbuchserie „Bangers and Mash” von Paul Groves. Immer wieder versuchte ich gemeinsam mit der Lehrerin, daraus zu lesen und die Bedeutung der Wörter und Sätze zu verstehen. Als ich längst erwachsen war und das Internet verfügbar wurde, suchte ich vergeblich nach dem Buchtitel. Doch erst heute Morgen fand ich ihn, endlich, nach so vielen Jahren – mit Hilfe der KI.

Es begeistert mich sehr, heute erneut die Geschichten von „Bangers and Mash” zu lesen und zu verstehen. Ich staune, wie viel Akzeptanz und Anerkennung mir die Schule und die Kinder entgegenbrachten, obwohl ich kaum Englisch sprach. In zwei Jahren werden seitdem 40 Jahre vergangen sein. Ich frage mich, was aus den Kindern und Lehrer:innen von damals geworden ist. Ich wünsche ihnen alles Gute.

Beim Lesen des Positionspapiers der DGPPN bin ich neulich auf Seite 5 auf das Verb potenzieren in einem für mich neuen Zusammenhang gestoßen:

Sie (Anmerkung der Autorin: die universellen Risikofaktoren für gewalttätiges Verhalten) sind bei Menschen mit psychischen Erkrankungen genau so bedeutsam wie bei gesunden Menschen, und sie wirken sich bei einer psychischen Erkrankung potenzierend auf das Gewaltrisiko aus.

Diese Formulierung führte mich zu dem Gedanken, dass psychische Erkrankungen generell potenzierend auf Störungen und Probleme wirken können. In der Mathematik beschreibt Potenzieren eine nichtlineare Verstärkung. Bezogen auf psychische Erkrankungen verstehe ich das so, dass Belastungen nicht einfach zunehmen, sondern leichter eskalieren und sich der Regulation entziehen können. Dadurch können Menschen leichter in eine gefühlte oder tatsächliche Lebensbedrohung geraten.

Konflikte und Beziehungsprobleme gibt es überall und alltäglich – bei jedem Menschen, in jeder Verbindung, unabhängig vom Gesundheitszustand. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass meine erste Psychose vor 15 Jahren alles zerschellte, was für mich bis dahin selbstverständlich war. Es war ein langer und zäher Weg, die Scherben aufzulesen und mich selbst wiederzuergründen, begleitet von vielfältigen – potenzierenden – gesundheitlichen Schwankungen.

In Betroffenenforen, aktuell auf schizophrenie-online.com, beobachte ich, wie sehr wir mit psychischen Beeinträchtigungen und den daraus entstehenden Stigmatisierungen und sozialen Isolationen hadern. Ich glaube, dass es Menschen mit psychischen Erkrankungen oft unverhältnismäßig schwerer fällt, mit Konflikten und sonstigen Störungen des Lebens umzugehen als Menschen, die psychisch robuster sind.

Deshalb muss es nicht immer an bloßen und einseitigen Vorurteilen oder diskriminierendem Verhalten liegen, wenn psychisch robustere Menschen unter sich bleiben und psychisch weniger robuste Menschen als Folge aus ihren Kreisen ausgeschlossen werden. Denn eine Beziehung mit ihnen bedeutet oft intensivere Zuwendung, mehr Geduld und mehr Beziehungsarbeit. Umgekehrt gibt es sicher auch psychisch weniger robuste Menschen, die bewusst lieber unter sich bleiben, vielleicht weil das gegenseitige Verständnis oft größer ist.

Ohne damit das Beobachtete bewerten zu wollen. Jede Beziehung ist einzigartig – und es liegt an uns selbst, was wir daraus machen.

Chanchan ist unsere geliebte Shiba-Hündin, die in einem Monat zwei Jahre alt wird.